Project Description

SPECIE ITTICHE LOCALI

MERLUZZO

Il merluzzo bianco (Gadus morhua, “Atlantic cod” in inglese) è una delle specie più importanti su scala globale. Ha un corpo slanciato ma robusto, dal colore variabile tra il grigio, il verde e il marrone, con macchie di tinta più chiara. La zona ventrale, invece, è bianca. La testa è grande rispetto al tronco, mentre fra le caratteristiche si notano anche un barbiglio biancastro sotto la bocca e tre pinne sul dorso.

DOVE VIVE?

Diffuso maggiormente nell’Oceano Atlantico settentrionale e nel Mediterraneo, la esca e il commercio del merluzzo hanno tradizioni molto antiche e radicate nelle comunità nordiche, e oggi la Norvegia, l’Islanda e il Canada sono le nazioni dove le attività economiche legate a questo pesce sono più importanti.

COME SI PESCA?

Le grandi flotte di pescherecci usano principalmente le reti a strascico e, in seconda battuta, anche i palamiti, le reti da posta e da circuizione.

CURIOSITA’

Pur potendo sfiorare i due metri di lunghezza e i cento chili di peso, la maggior parte degli esemplari non raggiunge una taglia simile, fermandosi a circa la metà di questa soglia. Il merluzzo, in genere, vive tra i 150 e i 200 metri di profondità, ma si adatta bene a livelli inferiori e superiori. I pesci più grandi, tuttavia, si trovano nelle acque più fredde e profonde, dove arrivano a vivere fino a un quarto di secolo. Questa specie, onnivora e molto vorace di piccoli pesci, predilige aggregarsi in banchi, che si avvicinano alle coste solo per riprodursi, in inverno o all’inizio della primavera.

MUSDEA

Pesce dal corpo allungato, con pinne pettorali filiformi e un barbiglio sul mento, la musdea può avere una colorazione bruna o grigiastra e può raggiungere fino ai 40-50 cm di lunghezza.

DOVE VIVE?

Appartenente alla famiglia Phycidae, la musdea è un pesce di acqua salata diffuso nell’Oceano Atlantico, nelle Azzorre, nel Mar Mediterraneo e in tutti i mari italiani, in particolar modo nel Tirreno e nell’Adriatico. È una specie notturna che di giorno si rifugia tra le rocce e non è famosa per la socievolezza. Si nutre di piccoli pesci e di invertebrati.

COME SI PESCA?

Si può pescare tutto l’anno, soprattutto nei mesi da maggio a dicembre e solitamente vengono utilizzati attrezzi quali reti a strascico, palangari, nasse e cestelli. Sui banchi del pesce è sempre disponibile ma per un acquisto sostenibile se ne consiglia il consumo da giugno ad ottobre.

A livello nutrizionale è una specie ricca di proprietà. Contiene proteine di elevata qualità e dall’alto valore biologico, sali minerali e vitamine e ha pochissimi grassi.

TRIGLIA

La triglia (Mullus surmuletus), o triglia di scoglio, è un pesce di acqua salata appartenente alla Famiglia delle Mullidae di piccole dimensioni, dal corpo allungato e capo dal profilo arcuato. La colorazione è roseo rossastro, tendente all’argenteo sul ventre con numerose macchie. Presenta tre o quattro strisce sui fianchi di colore giallo.

Presenta un corpo piuttosto allungato, con una bocca piccola che può protrarre, dall’estremità si diramano due appendici (barbigli).

La triglia ha molte sfumature di colore: ha il dorso bruno-rossastro, i fianchi sono di un color rosa arancio e biancastro con tre o quattro strisce orizzontali giallo-dorate, il ventre è generalmente rosa. La triglia di scoglio arriva ad una lunghezza compresa tra 20 e 25 cm anche se le femmine sono di dimensioni superiori rispetto ai maschi.

DOVE VIVE?

Il suo areale è l’Oceano Atlantico orientale, dalla Norvegia alla Mauritania, Mar Mediterraneo, Mar Nero. Questa specie frequenta fondi sabbiosi e fangosi a profondità comprese tra pochi centimetri e alcune centinaia di metri di profondità. Di solito in acque molto basse si incontrano solo i giovanili.

COME SI PESCA?

Pesce molto apprezzato per le sue carni pregiate, la triglia di scoglio è oggetto di pesca in tutto il Mediterraneo. Viene catturata sia con reti da posta che con reti a strascico. È spesso preda anche dei pescatori sportivi.

CURIOSITA’

In Natura esistono più di ottanta specie di triglia e si distribuiscono in tutto il pianeta, occupano le acque temperate, sub tropicali e tropicali; le triglie hanno colonizzato diversi habitat, anche molto differenti fra loro, alcune, infatti, frequentano il litorale poco profondo, altre preferiscono fondali fangosi e sabbiosi raggiungendo anche batimetriche importanti. In Mediterraneo troviamo due specie, la triglia di scoglio e la triglia di fango, che hanno abitudini e habitat differenti, quella di scoglio è reperibile in prossimità del frangente in acque poco profonde mentre quella di fango, si trova in acque profonde fino a 500 m.

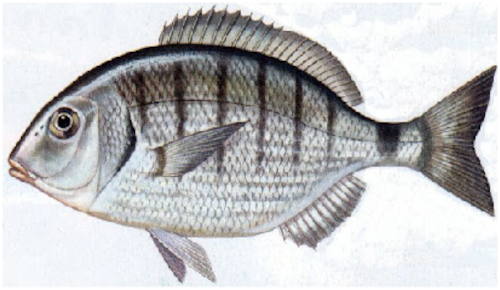

OCCHIATA

L’Oblada Melanura o Pesce Occhiata è un pesce d’acqua saltata appartenente alla famiglia degli Sparidi e vive nelle zone costiere del Mar Mediterraneo, dell’Oceano Atlantico, dell’Angola e dello Stretto di Gibilterra.

Ha un aspetto assai simile a quello dei saraghi o della salpa: forma ovale e snella con il corpo molto schiacciato, occhi grandi e bocca disposta all’insù, con mandibola leggermente sporgente e dotata di acuminata dentatura. La livrea è grigio-azzurra, con vivaci riflessi argentei, più scura sul dorso e più chiara sui fianchi, che sono percorsi da numerose linee scure orizzontali. Sul peduncolo caudale è visibile una grossa macchia nera bordata di bianco – simile ad un occhio. La pinna caudale è forcuta. Può raggiungere una lunghezza di circa 25-30 cm ed un peso dai 700 g a 1 kg.

DOVE VIVE?

L’occhiata ha attitudini gregarie e vive in acque libere, non troppo profonde, sia a largo che a ridosso del frangente e nei porti o all’imboccatura delle sacche di acqua salmastra; staziona transitoriamente in tana, dove talvolta trascorre le ore notturne. Nonostante la bocca quasi minuscola, è un voracissimo predatore che si nutre di piccoli pesci e invertebrati come vermi, crostacei e molluschi; ha tuttavia un’attitudine alimentare promiscua e non disdegna qualsiasi tipo di residuo organico in sospensione. È una specie demersale, che vive nei pressi di coste rocciose e tende a tenersi sempre in acque libere vicino alla riva. La sua fase di riproduzione inizia verso aprile e termina a giugno, così che, per tutta l’estate, le larve restino nel plancton. I piccoli dell’occhiata hanno un segno molto particolare che li contraddistingue: la macchia nera con l’orlo bianco sin da quando sono di dimensioni pari a 10 mm.

COME SI PESCA?

Si può pescare tutto l’anno, in particolare nei mesi da aprile ad ottobre. Solitamente vengono utilizzati attrezzi quali reti a strascico e volanti o reti da posta. Sui banchi del pesce è sempre disponibile, ma per un acquisto sostenibile se ne consiglia il consumo da luglio a gennaio. Una delle tecniche più efficaci per pescare le Occhiate è senza ombra di dubbio quella del cosiddetto Rockfishing senza piombatura sul fondo o con canna a tecnica inglese (pesca da terra).

CURIOSITA’

Questa specie di pesce può tendere a cambiare sesso nel corso della propria vita e alcuni elementi sono addirittura ermafroditi.

PESCE CASTAGNA

Il pesce castagna, nome scientifico Brama brama, è un pesce d’acqua salata appartenente alla famiglia dei Bramidi. Deve il suo nome alla forma del corpo che assomiglia ad una castagna, ovale, alta e compressa, che lo fa somigliare ad una grossa orata tanto che in alcune regioni d’Italia è conosciuto come “orata bastarda”.

Il pesce castagna ha la pinna pettorale in posizione toracica, situata allo stesso livello rispetto alla pinna ventrale, possiede un’unica pinna anale, allungata e simmetrica rispetto alla pinna dorsale, e ha una pinna caudale caratteristica, sottile e molto biforcuta.

Il colore della livrea è grigio argenteo, con una zona più scura sul dorso e una macchiolina gialla sulla fronte molto ampia.

La bocca è quella tipica dei pesci predatori, con una fila di denti acuminati e uncinati e una mandibola sporgente.

Arriva a dimensioni massime di 70 cm.

DOVE VIVE?

Il pesce castagna ha abitudini pelagiche (nuota in mare aperto) e vive una grandi profondità comprese tra i 500 ei 700 metri. Si trova un po’ in tutti gli Oceani, sia in acque fredde come quelle della Norvegia, sia in acque più calde come quelle del Mar Mediterraneo, tranne che nell’Alto Adriatico dove raramente viene avvistato.

COME SI PESCA?

Il periodo migliore per la pesca del pesce castagna sono quelli che vanno da aprile ad ottobre. Viene pescato principalmente con palamiti da fondo a mezz’acqua, e occasionalmente con il bolentino, tenendo presente che va comunque pescato a grande profondità. Le esche usate sono le sardine e il calamaro. Il pesce castagna non gode di una grande fama a livello gastronomico, ed è anche abbastanza raro da trovare sui banchi di pesce, eppure le sue carni sono buone, ma con un sapore forte e deciso. Ha una pelle molto coriacea con squame spesse e molto difficili da rimuovere, per contro le sue carni sono bianche e molto morbide, per niente stoppose.

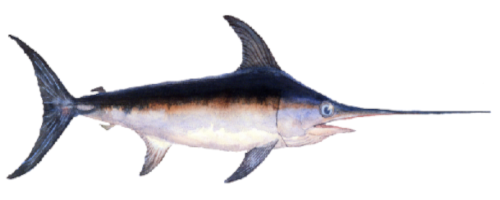

PESCE SPADA

Il pesce spada (Xiphias gladius) è un pesce osseo marino, unica specie della famiglia Xiphiidae. Il nome deriva dal suo prolungamento della mascella superiore, un rostro osseo simile a una spada. Questo pesce ha carni eccellenti, poco grasse e dal sapore delicato. Si tratta di una specie di grande importanza per la pesca commerciale.

Ha corpo fusiforme, a sezione cilindrica, che si restringe nella parte posteriore. La sua caratteristica più nota ed evidente è il grande sviluppo della mascella superiore che forma la tipica “spada”, appiattita e tagliente e lunga circa 1/3 del corpo. Anche la mandibola è allungata e appuntita ma ha una lunghezza molto inferiore. Gli occhi sono grandi. Ci sono due pinne dorsali, la prima è alta e a base breve, sub triangolare (ma che è più lunga nei giovanili), la seconda piccola e impiantata posteriormente, appare quasi una pinnula. Il pesce spada è uno dei più grandi pesci ossei, con una lunghezza massima di oltre 4,5 m e un peso che supera abbondantemente i 400 kg (il pesce spada più pesante venne pescato in Cile nel 1953, pesava 655 kg). La taglia media si aggira sui 3 metri.

DOVE VIVE?

È presente nelle zone tropicali, subtropicali e temperate di tutti gli oceani, nonché nel mar Mediterraneo, nel mar Nero, nel mare di Marmara e mar d’Azov. È un tipico pesce pelagico che in certe situazioni si può avvicinare alle coste. Popola in prevalenza acque superficiali ma può scendere fino a 800 metri; di solito non scende sotto il termoclino. Vive in acque tra 18 e 22 °C (i giovanili anche in acque più calde) e nelle zone fredde, effettua migrazioni verso sud in autunno.

COME SI PESCA?

Il pesce spada ha una grande importanza per la pesca commerciale, che viene effettuata in prevalenza con palamiti derivanti e reti da circuizione nonché come bycatch nella pesca al tonno. A livello globale le catture avvengono prevalentemente nel Pacifico nordoccidentale, nel Mediterraneo e nel Pacifico centro orientale. Le nazioni che catturano le maggiori quantità sono Giappone, Stati Uniti, Italia, Spagna, Canada, Corea del sud, Taiwan, Filippine e Messico. È anche catturato dai pescatori sportivi d’altura.

CURIOSITA’

Si tratta di un predatore estremamente versatile e capace di sfruttare svariate risorse trofiche. Preda prevalentemente pesci (soprattutto sgombri, aringhe, aguglie e calamari). Caccia colpendo le prede con la spada.

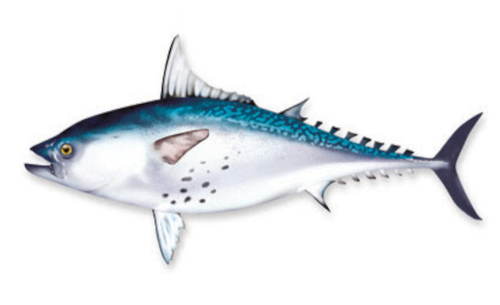

TONNO

Thunnus South, 1845 è un genere della famiglia Scombridae che raggruppa otto specie di grandi pesci pelagici predatori, conosciuti comunemente come tonni.

Adattati al nuoto veloce, hanno un corpo ovaloide allungato e idrodinamico, piuttosto compresso ai fianchi. La pinna dorsale e quella anale sono alte e robuste, posizionate nella seconda metà del corpo. Le pettorali sono potenti, le anali piccole. Dopo la pinna dorsale e quella anale sono presenti alcune pinnette stabilizzatrici (circa 7-10 per parte). La livrea è grigio argentea, con riflessi blu o neri. Le dimensioni sono elevate: si va da circa 1 m del Thunnusatlanticus ai 4,5 m del Thunnusthynnus. I tonni sono predatori che si spostano fulminei negli oceani raggiungendo velocità fino a 100 chilometri orari. I loro corpi affusolati sono perfetti per la caccia in mare. Vivono in grandi banchi sfruttando l’elevata velocità natatoria per cacciare prede quali sgombri, aringhe, seppie, anguille e crostacei. Durante le loro incursioni percorrono migliaia di chilometri. Ad esempio, i tonni rossi marcati alle Bahamas sono stati rintracciati davanti alle coste norvegesi e brasiliane.

I tonni, soprattutto quelli rossi, sono particolarmente richiesti dal mercato alimentare. Per la loro carne muscolosa e prelibata sono diventati nella tradizione giapponese l’ingrediente più importante del sushi e sashimi. La grande richiesta di tonno, non solo in Giappone, ha fatto sì che sei delle otto specie di tonni esistenti siano oggi minacciate. Le cause principali sono la pesca industriale e quella illegale, le quote eccessive di pescato e l’allevamento.

DOVE VIVE?

Questa specie è diffusa nelle acque tropicali, subtropicali e temperate dell’Oceano Atlantico, nel mar Mediterraneo e nel mar Nero meridionale. Non frequenta acque a temperature inferiori ai 10 °C.

COME SI PESCA?

La maggior parte della flotta tonniera utilizza le reti da circuizione; si usano anche i palamiti che, senza misure di mitigazione, causano la morte di migliaia di tartarughe, uccelli marini e squali. Questo sistema di pesca ha colpito anche gli stock del tonno pinna gialla. Il tonnetto striato, che oggi è la specie più utilizzata per il consumo alimentare al mondo, è pescato a canna, più ecosostenibile.

CURIOSITA’

I tonni rossi possono vivere fino a 40 anni. Si tratta della specie di tonno più grande e longeva, che può raggiungere due metri di lunghezza e 600 chilogrammi di peso. La specie più pregiata è il Tonno rosso. Altre varietà molto conosciute e apprezzate sono l’Alalunga e il Pinna gialla. La varietà più pescata nel mondo è il tonnetto.

ALALUNGA

L’alalunga (Thunnus alalunga), conosciuto anche come tonno bianco è parente prossimo del tonno, infatti a differenziarli è solo la dimensione inferiore e la lunghezza delle pinne pettorali, da cui deriva il nome di alalunga, appartenente alla specie degli Scombridae.Il corpo ha una forma a fuso con un peduncolo codale piuttosto sottile, le squame che lo ricoprono sono più grandi davanti e di tipo cicloide.Le pinne dorsali sono due, la prima ha quattordici raggi spinosi la seconda quattordici o quindici raggi ma molli.

L’alalunga ha una colorazione azzurro scuro, con i fianchi più chiari e il ventre argenteo. Raramente supera i 30 Kg di peso e il metro di lunghezza. L’alalunga può raggiungere dimensioni notevoli, sopra il metro e i dieci chilogrammi di peso, nel Mar Mediterraneo, generalmente è sugli otto chilogrammi, nell’Atlantico può arrivare a trenta chilogrammi.

DOVE VIVE?

In Italia il suo habitat preferito sono le acque calde della Sicilia e della Calabria Ionica ma si può trovare in tutto il Mediterraneo, ama le acque profonde e si avvicina alla costa solo per la riproduzione, in estate ed autunno. La sua presenza è particolarmente massiccia attorno alle isole Eolie. Ama vivere in grossi banchi andando a caccia di pesce azzurro come sardine e acciughe, ma anche di calamari. Il suo sistema circolatorio è molto sviluppato e presenta una temperatura corporea molto alta.

COME SI PESCA?

L’alalunga, è pesce pelagico, che si cattura con le reti a circuizione, chiamate proprio alalongare; si può pescare anche a traino, si trova tutto l’anno, ma tra luglio e settembre sono più grossi. L’esemplare deve misurare almeno 40 centimetri, per essere pescato.

CURIOSITA’

Le carni dell’Alalunga sono rosacee e di ottima consistenza, a basso contenuto di grassi. La sua freschezza, se venduto a tranci, è data proprio dal colore bianco/rosato e dalla sua compattezza. Se viene venduto intero, in caso di piccoli esemplari, è necessario controllare che l’occhio sia vispo e la pelle umida. In specie di grande rilevanza per l’industria conserviera, viene commercializzata fresca, congelata, inscatolata ed essiccata.

ALLETTERATO

Il Tonnetto o alletterato (Euthynnus alletteratus), conosciuto comunemente come tonnetto alletterato, è un pesce marino appartenente alla famiglia Scombridae.

Rispetto ai tonni propriamente detti (tonno rosso pinna blu, tonno obeso, tonno pinne gialle, tonno bianco, ecc.), il tonnetto alletterato rimane di dimensioni più contenute: 100 cm di lunghezza per circa 15 kg di peso. La colorazione è azzurro acciaio, più scuro sul dorso, fino a diventare quasi nero. Al di sopra della linea laterale sono ben evidenti delle linee sinuose di colore nero. I fianchi ed il ventre sono argentei. Al di sotto del corsaletto, nella parte anteriore del corpo, sono presenti sui fianchi delle macchie nere, molto evidenti, caratteristiche di questa specie, che ne consentono un’immediata identificazione. Questi caratteri neri che porta sul dorso sembrano delle scritture fatte da lettere e simboli (da qui il nome alletterato).

Come tutti gli altri tonni, l’alletterato è un pesce pelagico, un grande nuotatore che ripercorre anno dopo anno ben precise rotte migratore ed ha abitudini spiccatamente gregarie, anche allo stadio adulto. Vive sempre in alto mare ed accosta saltuariamente al seguito dei branchi di alici e di sardine di cui si ciba abitualmente. Da pesce carnivoro, nella sua alimentazione rientrano anche i clupeidi, gli altri pesci pelagici e altre forme larvali.

Il suo incontro lungo le nostre coste è più frequente durante la stagione estiva ed autunnale. Il primo accostamento, in genere, è intorno ai primi di Giugno.

DOVE VIVE?

È un pesce pelagico, che si può trovare sia in acque costiere che al largo, ma è anche un girovago migratore, che popola tutti i mari Oceano Atlantico occidentale, Oceano Atlantico orientale, dalle coste dell’Inghilterra al Sud Africa, Mar Mediterraneo, Mar Nero ed è molto comune anche nelle acque italiane, in particolare nel mar Adriatico.

COME SI PESCA?

Viene generalmente pescato con tonnare e reti a circuizione, ma può essere pescata facilmente anche con lenze e ami e reti da posta (piccola pesca artigianale) e si pesca in particolare da maggio a novembre.

CURIOSITA’

Nel museo Mandralisca di Cefalù c’era un vaso attico (ora conservato nel museo di Lipari) decorato con la figura di un uomo che taglia a fette un tonno di fronte ad un’altra figura di uomo che forse era il cliente. Questo pesce è infatti noto fin dall’antichità per la prelibatezza delle sue carni e, dalla fine del Cinquecento in poi, anche nella forma di tonno sott’olio.

TOTANI E CALAMARI

I Teuthida sono comunemente ma impropriamente detti calamari o totani, che propriamente sono i nomi volgari delle due specie più note: il Loligovulgaris e il Todarodessagittatus. Come tutti i Cefalopodi, possiedono una testa distinta dal resto del corpo, simmetria bilaterale, un mantello e delle braccia. Come le seppie (Sepiidae) possiedono 8 braccia e una coppia di tentacoli.

È caratterizzato da una conchiglia interna (detta gladio o penna) e un corpo allungato con pinne laterali che raggiungono l’estremità posteriore della sacca.

Possiede 10 arti ricoperti da più file di ventose, divisi tra 8 braccia e 2 tentacoli, questi ultimi di maggior lunghezza. Il colore è roseo-trasparente con venature rosso scuro e violetta. Raggiunge una lunghezza di 30–50 cm.

DOVE VIVE?

Si trova abbondante nelle acque costiere a partire dal Mare del Nord fino a quelle del Mare Mediterraneo e lungo la costa occidentale dell’Africa. Questa specie vive dalla superficie fino a profondità di 500 m e viene estensivamente sfruttata dall’industria della pesca.

COME SI PESCA?

Per praticare la pesca al totano non è richiesta un’attrezzatura dedicata, pertanto potremo dedicarci a questa tecnica senza spendere grosse cifre, anche utilizzando il materiale che già possediamo. Possiamo infatti usare delle canne da slow pitch, da vertical jigging medio leggere o da spinning, purché siano sufficientemente robuste ed in grado di reggere un sistema pescante che può anche superare i 100 grammi di peso. Nella versione più tradizionale, viene anche usata la lenza a mano di almeno 150 m. avvolta ad una grossa bobina o spoletta e di diametro non inferiore allo 0,100 mm. o di diametro inferiore se usiamo dei guanti per non tagliarci le dita. Solitamente, la pesca al calamaro comincia nelle ore successive al tramonto sino a notte fonda. Si può pescare a scarroccio o ancorandosi in un punto conosciuto. L’esca prediletta è la totanara, questa in base all’utilizzo che se ne farà può avere pesi, dimensioni e colori diversi, ma l’utilizzo è bene o male sempre lo stesso. Si fa calare la totanara fino al fondo, e poi con piccoli strattoni si imita il movimento di piccoli pesci o molluschi in risalita dal fondale. Non va recuperato troppo velocemente, e data la sua facilità nello slamarsi, è consigliato l’uso del guadino

DIFFERENZE TRA TOTANI E CALAMARI

A livello morfologico entrambi i molluschi sono caratterizzati da una forma affusolata e da un mantello che avvolge tutto il corpo. Ognuno dei due possiede una testa con occhi laterali, una bocca o becco – utilizzata per triturare i piccoli pesci, i crostacei e i molluschi di cui si nutrono – e 10 tentacoli, di cui 8 più corti con ventose peduncolate e due più lunghi calvati, fondamentali per la caccia, e provvisti di 4 file di ventose.

Tre sono le differenze fisiche che è necessario conoscere per non confondere i due molluschi. La prima è determinata dal pigmento cutaneo: i calamari sono rosa violacei, con punti di una tonalità più scura di rosso, i totani sono caratterizzati soprattutto da un colore tendente all’arancio e dalla posizione delle pinne mentre i totani sono più chiari e caratterizzati da un colore marroncino tendente all’arancio.

Dalla forma e dalla posizione delle pinne laterali si identifica la seconda differenza: mentre le pinne dei calamari sono delle membrane romboidali situate a metà della lunghezza del mantello, quelle dei totani sono triangolari, più corte e ricoprono solo la parte finale del corpo.

Il terzo elemento distintivo è il gladio, o penna: più spesso nei calamari rispetto ai totani, soprattutto nella parte centrale. Entrambi vivono per lo più in fondali sabbiosi o fangosi, anche se i calamari amano fermarsi pure in zone coralline e algose, risalgono in superficie nei periodi freddi, solitamente da novembre a marzo, e producono inchiostro di colore blu scuro.

CURIOSITA’

Alcune specie di totano hanno la capacità di emergere e planare sopra il pelo dell’acqua; per questo sono anche noti come “flying squid” (totani volanti).

POLPO

Il polpo comune (Octopus vulgaris Cuvier, 1797) o piovra è un mollusco cefalopode della famiglia Octopodidae. Otto sono infatti le sue lunghe appendici, le cosiddette braccia.

Animale sostanzialmente solitario, molto legato al suo territorio, effettua piccole migrazioni stagionali, in risposta alle variazioni di temperatura, essendo inattivo a temperature inferiori a 7 °C. Gli adulti si spostano in acque più profonde all’inizio dell’autunno, seguiti successivamente dagli individui più giovani.

Invertebrato con sessi separati, vede i maschi di maggiori dimensioni, con un braccio (detto ectocotile) modificato all’estremità in una sorta di spatola con funzione riproduttiva (introduce lo sperma contenuto in sacchetti – spermatofori – nel corpo della femmina). Il periodo riproduttivo è la primavera. Le femmine producono da 50.000 a 100.000 uova, di circa 2 mm di diametro, deponendole in cordoni gelatinosi, che attaccano a supporti solidi. Alla schiusa, le larve sono pelagiche, e solo dopo 40 giorni prendono contatto con il fondo. La femmina non si nutre per covare le sue uova, le difende strenuamente, non si muove dal suo posto, ed è disposta a dare la vita per la futura prole. Con corpo ovale, globoso, quasi a forma di sacco, ha testa e corpo robusti e muscolosi, fusi in una struttura unica chiamata mantello. Ai lati della testa sono sporgenti gli occhi, il pezzo forte di questo animale; piccoli, posti lateralmente e sormontati da due protuberanze, scrutano l’ambiente con estrema attenzione. Al possesso di organi visivi così ben fatti è legato il comportamento vivace ed inquieto di questo bizzarro mollusco cefalopode. L’occhio del polpo somiglia infatti a quello dei vertebrati, anche se funziona in modo lievemente diverso.

Nella parte posteriore del mantello sono presenti da 7 a 11 lamelle branchiali (non visibili dall’esterno) ed un tubo sifonale dal quale è espulsa violentemente l’acqua per diversi scopi: muoversi nuotando velocemente e, in caso di pericolo, espellere il contenuto della ghiandola dell’inchiostro. Questa tasca contiene una sostanza scura che intorbida l’acqua disorientando l’assalitore e permettendo al polpo di fuggire indisturbato. Grazie al sifone e al suo straordinario sistema di locomozione, il polpo può sollevarsi all’improvviso dal fondo, diventando una saetta e nuotando come nessun altra specie animale.

DOVE VIVE?

È un mollusco cefalopode molto diffuso nei bassi fondali, non oltre i 200 metri. Preferisce i substrati aspri, rocciosi, perché ricchi di nascondigli, fessure e piccole caverne in cui nascondersi: l’assenza di endo- ed esoscheletro gli permette di prendere qualsiasi forma, e di passare attraverso cunicoli molto stretti. Presente in tutti i mari e gli oceani, è molto diffuso anche nel Mar Mediterraneo. Nel Mediterraneo viene pescato principalmente in due diversi periodi dell’anno: da settembre a dicembre (in buone quantità, seppur ancora di piccola taglia) e da maggio a luglio (periodo nel quale è di taglia più grossa).

COME SI PESCA?

Per pescare il polpo può essere impiegata una qualsiasi imbarcazione, sia a remi che a motore, che permetta di allontanarsi qualche decina di metri dalla riva e che sia sufficientemente stabile per permettere la pesca anche con il mare non perfettamente calmo.Infatti questa tecnica va praticata su fondali compresi tra i 5 ai 15 metri, dove il polpo è maggiormente presente e permette di recuperare il polpo senza rischi, cosa che sarebbe più difficile a profondità maggiori.

Per la pesca viene utilizzata una lenza a mano, costituita da una cinquantina di metri di cordino di due tre millimetri di spessore, avvolta sulla classica barretta di sughero, con un terminale lungo circa 1,5 metri di monofilo dello 0,50. Alla fine del terminale viene legato un piombo da 30 – 50 grammi colorato di bianco. A circa 10 centimetri, mediante un’asola, legheremo l’esca o le esche,

Per aumentare ancora l’effetto attirante dell’innesco, legheremo insieme alle esche un pezzo di stoffa bianca. Una volta approntata la montatura, la caleremo in acqua fino a toccare il fondo, lasciandoci scarrocciare dalla corrente, tenendo il cordino tra l’indice e il pollice, pronti a percepire ogni minima variazione di peso.

Per aumentare le possibilità, possiamo munire il terminale di una corona di ami, chiamata appunto “polpara” in modo che quando il polpo si attacca all’esca ne rimanga allamato e quindi non possa più scappare. E’ possibile praticare la pesca al polpo da terra anche dalle coste rocciose basse e dalle dighe frangiflutti, poste a protezione dei porti e sulle spiagge con fondale misto o roccioso. Una canna bolognese è l’ideale, ma dal momento che il polpo è un cafalopode, anche le canne da eging sono perfette. Per le esche per polpi puoi utilizzare la classica polpara conica oppure la polpara a forma di granchio. È una tecnica molto antica che si pratica senza canna e a volte anche senza ami. Tradizionale, ma veramente difficile. Poi ci sono le esche egi, gli artificiali hard bait dotati di coroncina, cioè, quelli perfetti per seppie e calamari. Ebbene, li puoi usare anche per la pesca polpo dagli scogli. Le ore della giornata più adatte a questa tecnica sono le ore del primo mattino o del tramonto, quando i polpi sono più attivi. Per quanto riguarda le stagioni, il polpo si cattura durante tutto l’arco dell’anno, con una maggior frequenza di grossi esemplari nei mesi autunnali ed invernali.

CURIOSITA’

Non sono in molti a sapere che il polpo condivide alcune caratteristiche persino con le lucertole: può infatti staccare volontariamente i tentacoli per sfuggire agli attacchi, e successivamente rigenerarli.

Inoltre, come non sottolineare il suo meraviglioso meccanismo difensivo a base di getto d’inchiostro? Questo, oltre ad oscurare la zona, può danneggiare fisicamente il nemico: merito dell’enzima tirosinasi che se spruzzato negli occhi causa forti irritazioni e difficoltà visive.

Un’ultima curiosità, davvero bizzarra, riguarda l’accoppiamento di questi straordinari molluschi; una volta completato l’atto, infatti, muoiono in momenti differenti. Nel caso della femmina, dopo la schiusa delle uova, si assiste ad una vera e propria morte programmata che ha inizio dalle ghiandole ottiche per poi proseguire fino agli organi interni.

SEPPIA

La seppia è un mollusco cefalopodo marino di forma ovale, con 10 piedi o tentacoli e una pinna, al cui interno è presente una conchiglia (detta osso di seppia) e una sacca per l’inchiostro, che la seppia espelle per difendersi dagli attacchi, appartenente alla famiglia delle Sepiidae, che a sua volta comprende i tre Generi Metasepia, Sepia e Sepiella. Le seppie presenti nel Mediterraneo e nell’oceano Atlantico e tipiche delle nostre tavole appartengono alla Specie Sepia officinalis. La seppia (Sepia officinalis) è molto diffusa nella cucina nostrana e la sua carne è gustosa al palato e pregiata dal punto di vista nutrizionale.

Questi molluschi hanno origini molto antiche e sono diffusi in tutti i mari e gli oceani del mondo; per questo rappresentano uno degli alimenti più apprezzati e utilizzati in qualunque cucina, soprattutto in quella mediterranea. La seppia mediterranea può raggiungere i 35 cm di lunghezza (comune da 15 a 25 cm), presenta un corpo di forma ovale circondato da una pinna che coadiuva al movimento, una bocca dotata di becco con intorno dieci tentacoli, due dei quali più lunghi e dotati di ventose. Come tutti i cefalopodi più evoluti può cambiare colore grazie a cellule specializzate dell’epidermide, i cromatofori. I colori (dal bruno-nero al giallo) e le variazioni di disegno vengono usate dall’animale per comunicare. per mimetizzarsi e per difendersi dai predatori.

La conchiglia interna della seppia è di colore bianco e viene comunemente chiamata osso di seppia che insieme alla sacca dell’inchiostro è tra le sue caratteristiche peculiari. In situazioni di pericolo l’inchiostro viene liberato dalla sacca situata fra le branchie e disperso con l’ausilio d’un getto d’acqua emesso dal sifone confondendo così il predatore e creando un diversivo per la fuga.

DOVE VIVE?

La seppia la si può trovare nell’Oceano Atlantico e nel Mar Mediterraneo, nonché in tutti i mari italiani, soprattutto nell’Adriatico. Vive nei fondali poco profondi, prediligendo quelli sabbiosi o fangosi in cui riesce a mimetizzarsi facilmente e tendere agguati alle prede. In primavera si trova spesso in grandi quantità nella regione costiera in prossimità dei fondi sabbiosi coperti da praterie, Posidonia e Zoostera. Nel resto dell’anno si trova in acque più profonde.

COME SI PESCA?

La pesca delle seppie viene praticata tutto l’anno, ma i periodi migliori sono tra gennaio e aprile e tra settembre e dicembre. Viene pescata con nasse, cestelli reti a traino e reti da posta.

PEZZOGNA

Pagellus bogaraveo (Brünnich, 1768), conosciuto commercialmente come pagello pezzogna o pezzogna, è un pesce osseo della famiglia Sparidae, noto anche coi nomi occhialone, occhione e rovello. La pezzogna è un pesce molto diffuso nel Mediterraneo ma presente anche nell’Oceano Atlantico: colonizza i fondali, arrivando fino ai 700-800 metri di profondità. Ha un tipico aspetto da sparide, con corpo alto e appiattito lateralmente, con occhio molto grande. Il colore è rosso su dorso e fianchi negli adulti, mentre è argenteo negli esemplari giovani. È sempre presente una macchia nera circolare dietro la testa. Tutte le pinne sono rosa. La taglia supera i 70 cm. È di alimentazione carnivora a base di vari invertebrati. La riproduzione avviene in inverno. Circa il 10% degli individui è ermafrodita.

DOVE VIVE?

È una specie diffusa nel mar Mediterraneo e nell’Oceano Atlantico orientale tra la Mauritania a sud e le isole Orcadi e la Norvegia a nord. È l’unica Specie di sparidi diffusa e comune nei mari dell’Europa settentrionale.

Vive a profondità notevoli (fino ad 800 m) su fondi mobili e si incontra spesso sulle secche al largo. I giovani possono essere (relativamente) più costieri.

COME SI PESCA?

Il pagello può essere pescato con reti a strascico, palangari, ma anche con lenze e reti da posta, attrezzi di piccola pesca artigianale. E’ particolarmente ricercato per la straordinaria bontà delle sue carni, molto apprezzate in tutta Italia. E’infatti oggetto di pesca professionale intensiva.

CURIOSITA’

La pezzogna si riproduce nei mesi invernali, in particolare tra gennaio e aprile. In questi mesi dell’anno si raccomanda di non acquistarlo. Riguardo alla stagionalità dell’acquisto, meglio effettuarlo nei mesi estivi, tra maggio e ottobre, quando viene comunemente pescato ed è fuori dal periodo di riproduzione. Riguardo al rischio specie, l’IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura) dichiara che la specie non è soggetta a rischi imminenti, sia per la sua presunta distribuzione, sia perché non vi sarebbero evidenze di declino o minacce specifiche. La pezzogna è un pesce dalle carni magre e altamente digeribili. Da non confondere con il pagello fragolino, non è considerato un pesce azzurro, malgrado le sue proprietà nutrizionali siano molto simili. La pezzogna, infatti, apporta un buon livello di acidi grassi omega -3, quasi simile a quello del pesce azzurro, e pochissimi grassi saturi, con circa 1oo kcal ogni 100 grammi di prodotto. Contiene vitamine del gruppo B e vitamina D, un livello medio di colesterolo e non contiene fibre. Per quanto riguarda i sali minerali, abbondano ferro e potassio, con una significativa quantità anche di iodio e fosforo.

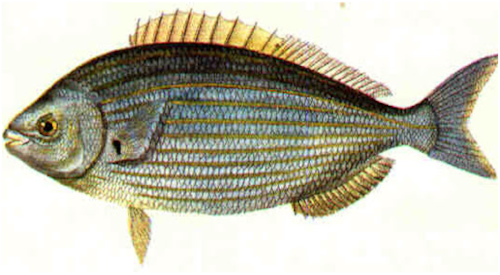

SARPA

Sarpa salpa (Linnaeus, 1758), conosciuta in italiano come salpa è un pesce osseo marino appartenente alla famiglia Sparidae. È l’unica specie del genere Sarpa. Può raggiungere una lunghezza massima di 50 cm per un peso di 3 chili ed è caratterizzato da una dentatura molto resistente (viene utilizzata per raschiare dagli scogli le alghe, che sono il principale costituente della dieta di questo pesce). Appartiene alla medesima stirpe delle orate, dei sarghi e delle occhiate ma ha carni poco apprezzate, è combattiva, si muove spesso in branchi composti da molti esemplari.Questi pesci si riuniscono per trovare nutrimento nella flora prossima alla costa e spesso vicino a moli e scogliere.

Questo Sparide può raggiungere i 30-45 cm di lunghezza, ha il corpo allungato e rivestito da grandi squame, presenta il muso corto e la mascella superiore è più sporgente di quella inferiore. La colorazione si presenta dorsalmente grigio-azzurra, ventre e fianchi sono di color argento, mentre tutto il corpo è solcato da strisce dorate orizzontali.

Il pesce salpa prima del passaggio all’età adulta è carnivora mentre successivamente diviene erbivora. Presenta le caratteristiche di “ermafrodita proterandrica” fino all’età di 4 anni dove avviene il passaggio di sesso a femmina.

DOVE VIVE?

La salpa è presente in tutto il Mediterraneo, nonché nell’Atlantico orientale: dal Golfo di Biscaglia fino al Sudafrica. Si tratta di una specie strettamente costiera che si trova dalla superficie fino (eccezionalmente) a 70 metri di profondità; normalmente non supera i 20 metri e si trova anche in acque molto basse. Popola fondali rocciosi con crescita di piante acquatiche e praterie di Posidonia oceanica.

COME SI PESCA?

La pesca alla salpa con canna fissa può essere applicata all’ambiente più comune dello sparide: la scogliera, sia alta che bassa, purché ricca di anfratti e di vegetazione (la salpa ne va pazza). È necessario dotarsi di una canna fissa ad azione rigida, tra i 7 e i 9 metri, con cima in carbonio vuoto. La cima in carbonio pieno può andar bene, a patto che non si recuperi il pesce al volo ma col guadino, perché il peso della preda potrebbe spezzare l’esile cimino. La lenza madre sarà costituita da uno 0,18, sul cui faremo scorrere un galleggiante da 2/3 grammi: a forma di carota per condizioni di mare mosso, oppure a forma di goccia per mare calmo. Infileremo poi una torpille che tarerà perfettamente il galleggiante, quindi dovrà avere un peso di 2 o 3 grammi a seconda della portata del segnalatore. Chiuderemo il trave con una girella alla quale collegheremo un terminale di circa 50/70 centimetri dello 0,14. La Salpa è un pesce “vegetariano” , infatti apprezza molto le alghe; la sua alga preferita è sicuramente l’alga Entero-moepha compressa (un alga di colore verde intenso).

CURIOSITA’

La salpa era consumata dagli antichi romani come droga allucinogena. Può presentare infatti, attività psicotropa con effetti che possono perdurate per 36 ore. Si ipotizza che questa specie di pesce possa nutrirsi di qualche alga o fitoplancton che la rende psicoattiva con effetti allucinogeni simili a quelli della triptamina.

SARAGO

I saraghi sono un genere di pesci appartenente alla famiglia Sparidae, la stessa dei dentici, orate, boghe, mormore, occhiate, pagelli, pagri, canatare e salpe. Le sue carni bianche sono molto pregiate quanto quelle dell’orata. Ideale da cucinare al forno, al sale e alla griglia. Ne esistono diverse varietà con caratteristiche diverse, non tutte pregiate.Nei mari italiani possiamo ritrovare cinque specie di sarago: il più diffuso è il cosiddetto sarago maggiore o sargus o sarago reale. Tendenzialmente ha corpo tondeggiante, è di colore grigio argenteo con un anello nero alla base della coda, ma il suo aspetto e dimensione si differenziano a seconda della varietà.

DOVE VIVE?

Il sarago è comune in Mediterraneo ed è presente in tutti i mari italiani, vive in prossimità delle coste sabbiose e rocciose, da qualche metro fino a 70 m di profondità; i giovani si trovano spesso vicino a substrati ricchi di alghe e sulle praterie di Posidonia. Ha abitudini gregarie e vive in piccoli branchi. Pesce molto comune nel Mediterraneo, è soprattutto presente in Sicilia, Sardegna ed in Tirreno, dove gli esemplari hanno dimensioni maggiori.

COME SI PESCA?

La pesca del sarago è fatta con attrezzi da posta quali nasse, palangari di fondo, con lenze, reti da posta.

CURIOSITA’

Una curiosità sul sarago è che è molto ghiotto e le esche che si confezionano per catturarlo possono essere anche vegetali o formaggio. Professionalmente si pesca con reti da posta quali nasse o palangari di fondo, principalmente nel Tirreno, in Sardegna ed in Sicilia.

ORATA

L’orata (Sparus aurata Linnaeus, 1758) è un pesce osseo di mare e di acque salmastre, appartenente alla famiglia Sparidae.Il nome deriva dalla caratteristica striscia di color oro che il pesce mostra fra gli occhi. È il “tipico” pesce mediterraneo, diffuso in tutte le acque calde e temperate costiere (salmastre). Può raggiungere una lunghezza massima di 70 cm per un peso intorno ai 10 kg ma solitamente gli esemplari in commercio variano da un minimo di 20 cm a un massimo di 50 cm.

Si riconosce inoltre per il suo corpo ovale compresso e leggermente allungato, per la bocca piccola, dotata di denti aguzzi, il muso tozzo e gli occhi grandi. Anche i fianchi sono dorati, mentre il ventre è argenteo e il dorso azzurrognolo. L’orata è un pesce molto pregiato ed apprezzato per l’estrema gustosità delle sua carne, ed è anche molto diffusa come presenza in tutto il mar Mediterraneo, quindi facile da reperire nelle regioni italiane. L’orata è una specie ermafrodita proterandrica, significa che ogni individuo possiede sia l’apparato maschile che quello femminile che si sviluppano in tempi diversi. Quando il giovane arriva a maturità sessuale si sviluppa l’apparato maschile che matura alla fine del secondo anno di vita, successivamente inizia a regredire e la parte femminile prende gradualmente il sopravvento.

DOVE VIVE?

L’orata è presente in tutto il bacino del Mediterraneo e nell’Atlantico orientale, dall’estremo sud delle isole Britanniche a Capo Verde. È un pesce strettamente costiero e vive tra i 5 e i 150 m dalla costa; frequenta sia fondali duri che sabbiosi, è particolarmente diffusa al confine fra i due substrati. Normalmente conduce una vita solitaria o a piccoli gruppi. È una specie molto eurialina, tanto che si può frequentemente rinvenire in lagune ed estuari, ma è estremamente sensibile alle basse temperature. È molto comune nei mari italiani.

COME SI PESCA?

I periodi migliori per la pesca risultano essere quelli estivo e autunnale, quando la temperatura dell’acqua è più elevata e i branchi di orate si avvicinano sensibilmente alla costa, spingendosi in molti casi quasi a terra.

Perciò, è una pesca che non richiede l’uso di imbarcazioni particolarmente grandi o attrezzate poiché si può svolgere anche a una distanza di 400/500 metri dalla riva e con una profondità spesso inferiore ai 5 metri. Anche gli orari più pescosi si sono dimostrati essere i più caldi e cioè dalle 10 della mattina fino alle 17,00 anche se non sono rare catture anche in altri momenti della giornata.

Generalmente la pesca all’orata è una pesca a fondo, e va fatta con canne da surfcasting (cioè per le spiagge,) o beach-ledgering (cioè per il porto), con potenze di lancio che possono variare dai 60 ai 150-180 grammi in base al posto dove peschiamo.

CURIOSITA’

L’orata ha un’aspettativa di vita molto lunga, mediamente raggiunge i 12 anni in natura, ma alcuni esemplari hanno raggiunto il record di 20 anni di età. La lunghezza varia dai 20 cm ai 50 cm, ma può arrivare anche ai 70 cm.

Per la sua bellezza e maestosità l’Orata fu consacrata ad Afrodite. Gli antichi Romani la allevavano in grandi “piscine”, così come descritto da Marziale e da Columella. Quest’ultimo nell’opera “De Re Rustica” (60-65 d.C.) racconta come per l’allevamento di questa specie ittica venissero utilizzati anche bacini naturali come il lago di Bolsena, il lago di Bracciano (Lago Sabatino) e il lago di Vico (lago Cimino).

MURENA

La murena (Muraena helena) è un pesce osseo marino che fa parte della famiglia dei Muraenidae, ordine Anguilliformae. Presenta un corpo allungato serpentiforme, quasi cilindrico nella prima metà e compresso lateralmente nella parte caudale. La pelle è nuda, spessa e resistente, ricoperta di muco viscido.

La testa è lunga e termina in un muso corto un po’ compresso lateralmente. Gli occhi sono piccoli, circolari. Le narici sono tubulate, le anteriori, situate vicino all’estremità del muso, hanno un tubulo un poco più lungo di quelle posteriori. L’apertura branchiale è piccola, di forma ovale ed è situata al centro di una macchia nerastra.

La bocca è ampia e la mascella superiore è lievemente prominente. Su ogni mascella vi è una sola fila di denti acuminati e ricurvi indietro, alcuni dei quali più lunghi. La lingua manca.

La pinna dorsale, spessa e ben sviluppata, ha tutti i suoi raggi coperti dalla membrana ed inizia un poco avanti all’orifizio branchiale e si estende fino all’estremità posteriore del corpo. L’anale, simile alla dorsale, inizia all’incirca alla metà del corpo e la sua estremità posteriore confluisce insieme alla dorsale per formare una falsa caudale a punta. Non esistono né ventrali né pettorali.

DOVE VIVE?

Tipico pesce costiero, la murena vive nelle acque del mar Mediterraneo, in Atlantico orientale e nel basso mar Adriatico. Tipico abitante dei fondali rocciosi, la murena cerca anfratti e buchi nella roccia dove passa il tempo quando non è in caccia. E’ una specie costiera sedentaria. Durante il giorno sta quasi sempre intanata nei buchi o nelle fessure delle rocce, con la testa appena sporgente.Per apportare una maggiore quantità di ossigeno alle branchie, sta spesso a bocca aperta.

COME SI PESCA?

Le murene si pescano a fondo tra gli scogli con lenze molto robuste e finali mai inferiori allo 0,80; bisogna utilizzare degli ami a struttura molto solida.

CURIOSITA’

Le murene hanno abitudini notturne e durante il giorno rimangono nella loro tana. Si nutrono di molluschi, crostacei e pesci. Il loro corpo è simile a quello di un serpente: le dimensioni variano dal metro al metro e mezzo; la bocca è molta larga e munita di denti affilati. La sua carne è ottima. Il sangue è tossico, ma la cottura lo rende innocuo. Oltrepassa il metro e 40 di lunghezza.

GRONGO

Il grongo comune (Conger conger Linnaeus 1758), è un pesce osseo anguilliforme di mare appartenente alla famiglia Congridae in passato molto utilizzato a scopo alimentare. Ha l’aspetto simile a quello dell’anguilla, ma più massiccio e dalla quale si distingue per avere un muso molto più grande, una mascella inferiore non protratta in avanti e per l’assenza di scaglie. La sua pelle è liscia e ricoperta di una sostanza mucosa, la livrea varia dal nero al grigio chiaro a seconda del colore del fondale in cui vive. Il grongo, inoltre, solitamente raggiunge dimensioni di molto superiori a quelle dell’anguilla, arriva, infatti, anche a tre metri di lunghezza e ai 70 chili di peso (in questi casi alcuni parlano impropriamente di “grongo gigante“). Generalmente i gronghi non superano il metro di lunghezza e pesano meno di 5 Kg.

Non è un pesce azzurro e, nonostante il candore delle sue carni, nemmeno un pesce bianco. Ciò nonostante, ha buone concentrazioni di acidi grassi omega 3.

DOVE VIVE?

I gronghi, similmente alle anguille, effettuano migrazioni verso le aree di riproduzione – sia nel Mediterraneo che nell’Atlantico – sebbene l’esistenza di uno o più luoghi di riproduzione rimanga incerta. I gronghi femmina producono diversi milioni di uova. Una volta schiuse, le larve iniziano a nuotare verso le acque più basse, dove vivono fino alla maturità e iniziano a tornare per ripetere il ciclo.

I gronghi hanno abitudini simili alle murene, ma sono più socievoli. Di solito vivono tra le rocce, nei buchi, negli spacchi e nelle tubature abbandonate o all’interno dei relitti. Diffuso nell’Oceano Atlantico, dalla Norvegia al Senegal, nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero occidentale. Molto comune nei mari italiani, si incontra da profondità minime di pochi metri fino a 300 metri. Vive praticamente di notte quando esce dalla sua tana, fatta di rocce o sassi accatastati, a caccia di pesci piccoli, polpi, calamari da mangiare.

COME SI PESCA?

Si tratta di una comune cattura con i più svariati sistemi di pesca commerciale: palamiti, reti a strascico, reti da posta, etc. Le carni sono ottime anche se commercialmente considerate di poco valore e viene spesso smerciato (spellato) come palombo o altri pesci più pregiati.

CURIOSITA’

La riproduzione avviene tra i 3000 e i 4000 m in zone determinate. Sembra ad esempio che tra Gibilterra e le Azzorre si riproducano i gronghi che poi vanno ad occupare l’Europa settentrionale, altre aree simili sono state individuate nel Mediterraneo. Il “matrimonio” per il grongo è una cosa seria: ogni esemplare femmina, infatti, si unisce al partner una sola volta nella vita.

SCORFANO

Lo scorfano rosso (Scorpaena scrofa Linnaeus, 1758) è un pesce della famiglia degli Scorpaenidae. All’interno della sua numerosa famiglia, che comprende oltre 200 specie di pesci, lo scorfano è la specie più grande e pregiata. Non va confuso con lo scorfanotto (Scorpaena notata), molto simile ma dalla dimensioni ridotte, e con lo scorfano nero (Scorpaena porcus), caratterizzato da colore e appendici (creste e spine tipiche di questa famiglia di pesci) maggiormente sviluppate. È riconoscibile da tutte le altre Scorpaena per le dimensioni notevoli che raggiunge e per le sue peculiarità corporee, con appendici carnose sul mento, lungo i fianchi e sugli occhi. Per il resto è simile alle altre scorpene, con testa massiccia (forse in proporzione più grande che nei congeneri) spinosa e coperta di appendici cutanee. Il colore della livrea è tipicamente rossastro utile anche per mimetizzarsi e le sue pinne sono molto acuminate. Si difende proprio con quella sul dorso che, se punge, riesce a iniettare un veleno che non è mortale, ma può arrivare a provocare uno svenimento in soggetti predisposti. La particolarità che attira l’attenzione è la forma della testa con gli occhi sporgenti, labbra carnose e il fatto che sia sproporzionata rispetto al corpo. Raggiunge 50 cm di lunghezza e ¾ kg di peso circa.

DOVE VIVE?

È diffuso nell’Oceano Atlantico orientale, dalle isole britanniche, al Marocco, nelle Canarie, nelle Azzorre e nel Mar Mediterraneo.Vive su fondi duri, rocciosi o a coralligeno, di solito ad una profondità superiore ai 20 m (fino ad oltre 200 m) anche se i giovani possono essere incontrati in acque più basse. Ha una predilezione per le secche scogliose che si elevano da un fondo fangoso, ma lo si trova anche in ambienti di scogliera d’ogni tipo e su fondi mobili costituiti da sabbia, fango e detrito. Il suo habitat è molto vario e le sue abitudini estremamente territoriali, al punto che è possibile immergersi ed osservare gli stessi esemplari per anni nello stesso posto, eletto a dimora e nello stesso tempo ad areale di caccia. È un pesce da “agguato” che si nutre di prede più piccole grazie alla sua capacità mimetica.

COME SI PESCA?

Lo scorfano viene catturato sia con lenze che con palamiti, tremagli, nasse o reti a strascico. È una preda ambita anche dei pescatori subacquei, proprio per le sue doti mimetiche che ne rendono difficile l’individuazione e la cattura. Occorre, inoltre, essere degli esperti e fare molta attenzione alle sue spine velenifere.

CURIOSITA’

Nel vocabolario italiano il termine scorfano è ormai entrato di diritto per indicare non solo il pesce, ma anche una persona dall’aspetto brutto e sgraziato, proprio in riferimento all’aspetto strano e orripilante del pesce.

RANA PESCATRICE

Il rospo o rana pescatrice (Lophius piscatorius) conosciuto anche come coda di rospo, è un pesce appartenente alla famiglia Lophiidae. E’ un pesce molto magro, poco calorico e ha un buon apporto di acidi grassi Omega3 e di proteine, oltre al potassio, vitamina D e niacina. Presenta una testa massiccia ricoperta di creste ossee e spine, appiattita e allargata, di forma ovale, così come la parte anteriore del corpo; il suo corpo è conico e la pelle è priva di scaglie. La bocca è molto grande con numerosi denti acuti; la mascella inferiore è prominente rispetto a quella superiore. Nella mandibola e lungo il corpo sono presenti delle appendici cutanee a forma di frange.

Può raggiungere dimensioni ragguardevoli: sono stati pescati esemplari di 200 cm di lunghezza per 57 kg di peso.

DOVE VIVE?

Il rospo o rana pescatrice è diffusa dal Mare del Nord (compreso il Mar Baltico) all’Atlantico (fino alle coste nordoccidentali africane) comprese le coste islandesi. È inoltre presente nel Mediterraneo (più diffuso nella parte occidentale) e nel Mar Nero. Abita le acque di fondale sabbiose e sassose comprese tra i 20 e 1000 metri di profondità, anche se talvolta in acque ancora più profonde.

COME SI PESCA?

La tecnica ideale per pescare la rana pescatrice è a fondo dalla barca, usando esche naturali. Meglio pescare nelle ore notturne ma perché il pesce abbocchi l’esca deve finirci proprio accanto. Abbocca molto facilmente anche ai palangari di profondità ed alle lenze di fondo.

CURIOSITA’

La rana pescatrice possiede una sorta di antenna ricurva che, partendo dal dorso, arriva in prossimità della bocca. Da questa protuberanza, chiamata ‘illicio’, e con la proprietà della bioluminescenza, la rana pescatrice produce una luce che attira le proprie prede fino a pochi centimetri dalla bocca.

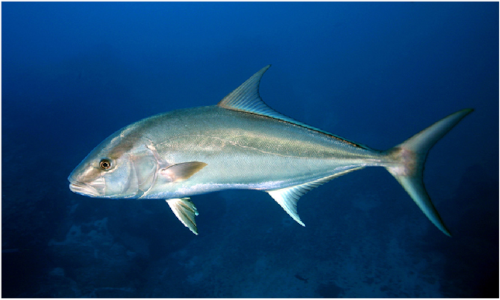

RICCIOLA

La ricciola (Seriola dumerili Risso 1810) è un pesce marino appartenente alla famiglia Carangidae. È il più grande pesce della famiglia dei carangidi, potendo raggiungere i 2 metri di lunghezza e 70–100 kg di peso. È un pesce pelagico caratterizzato dalla colorazione argentea azzurra, con una linea longitudinale di colore oro, coda forcuta e due pinne dorsali, la prima corta e la seconda lunga. Presenta una linea longitudinale color oro e una fascia bruna obliqua che attraversa l’occhio anch’esso dorato. È spesso confusa con l’orata. Tra i pesci azzurri dei nostri mari la ricciola è uno tra i più buoni e pregiati per le sue carni leggere, ricche di Omega 3 e vitamine A e B. Innanzitutto le carni sode e rosate hanno qualità incredibili, un sapore delicato e fragrante, perfette per chi segue una sana alimentazione mediterranea.

DOVE VIVE?

Si trova nel Mar Mediterraneo, Oceano Pacifico, in prossimità dell’India e nell’Oceano Atlantico, dai 10 a 360 metri di profondità, più spesso tra 20 e 70 metri. Nuota in branco cacciando seppie, calamari, pesce bianco e altro pesce azzurro.

COME SI PESCA?

La tecnica più usata per catturare le ricciole è la tecnica della traina a fondo, ma la ricciola detta anche la regina dei mari è un pesce piuttosto insidioso e difficile da catturare per tanto, per avere buone probabilità bisogna utilizzare esche vive, e che soprattutto gradisca il nostro predatore, per esempio i calamari, le seppie, i totani, le aguglie, le occhiate, e i cefali. La traina alla ricciola si effettua affondando le esche e cercando di portarle quanto più vicino possibile alle cigliate delle secche o alle scarpate con forti dislivelli, dove presumibilmente si possono incontrare questi pesci in caccia o in fase di riposo. Per affondare le esche i sistemi più usati sono tre: il piombo guardiano, il downrigger e il monel. Il guardiano consente di far seguire all’esca l’andamento del fondo, si può usare fino a 50 metri di profondità, e ha lo scopo di salvaguardare l’esca da eventuali incagli; di contro necessita di una velocità bassissima, non superiore a 1,5 nodi. La pesca della ricciola avviene tutto l’anno, con una preferenza per le stagioni primaverile ed estiva, durante le quali le ricciole si avvicinano alle coste.

CURIOSITA’

Il mare abbondava di questo pesce e la cattura era semplice e veloce. Oggi, al contrario, rientra nella categoria dei pesci pregiati data la sua scarsità in mare. La ricciola ha una carne ricca di proteine, vitamine e minerali. Contiene anche un’alta concentrazione di acidi grassi omega 3, iodio e vitamina D.

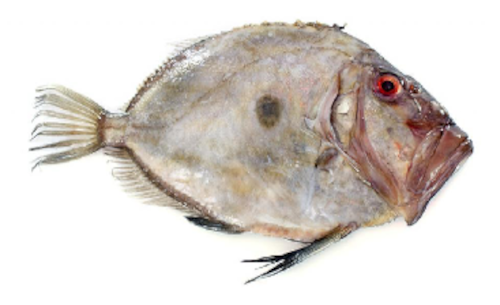

SAN PIETRO

Il Pesce San Pietro (Zeus faber Linnaeus, 1758) è una varietà di pesce di acqua salata, appartenente alla famiglia delle Zeidae. Si tratta di un animale solitario, che predilige una vita isolata, piuttosto che condivisa con un gruppo di simili. Si riproduce in diversi periodi dell’anno, in base al luogo in cui vive, e si nutre principalmente di piccoli pesci, cefalopodi e crostacei, catturandoli con un’improvvisa apertura della bocca.

Il corpo è ellissoidale, alto e molto schiacciato sui lati. La bocca è grande e si può protrarre in avanti come un tubo. Gli occhi sono abbastanza grandi. La testa è dotata di numerose spine ed asperità. La pinna dorsale presenta 9-10 spine allungate e filiformi molto sviluppate, mentre la parte molle della pinna è posizionato simmetricamente alla pinna anale. Le pettorali sono di medie dimensioni, le ventrali piuttosto lunghe. La pinna caudale è ampia ed ha margine leggermente arrotondato, trasparente con raggi bianchi. Lungo l’inserzione delle pinne dorsale ed anale sono presenti piccole piastre ossee che portano spine. Sul margine ventrale è inoltre presente una carena di scaglie appuntite. La livrea ha un colore di fondo biancastro, grigiastro o giallastro screziato di beige e di bruno. Il ventre è bianco. Al centro del corpo un grosso ocello rotondeggiante nero, bordato di chiaro. I raggi dorsali sono bianchi e bruni, le ventrali grigio brune. Le altre pinne sono trasparenti. Le dimensioni massime si attestano sui 90 cm di lunghezza per 8 kg di peso.

DOVE VIVE?

Diffuso nelle zone vicino ai fondali (fino a 400 metri) in tutte le acque temperate e tropicali, Mediterraneo e Mar Nero compresi. Nell’Atlantico è presente lungo le acque costiere dalla Scandinavia al Sudafrica ma è raro più a nord della Manica. Nel Pacifico orientale si trova dal Giappone all’Australia. Segnalata la presenza anche nell’Oceano Indiano, lungo le coste della penisola indiana e del Madagascar.

Il Pesce San Pietro predilige fondali sabbiosi, ad una profondità di circa 200 metri, delle acque temperate e tropicali, in particolare nel Mediterraneo e nel Mar Nero. Spesso si trova anche al livello costiero, e non è raro catturarlo in acque basse. Nei mari italiani è abbastanza comune.

COME SI PESCA?

Viene catturato di frequente con reti a strascico e palamiti mentre è raramente preda dei pescatori sportivi. Le carni sono eccellenti, considerate fra le migliori in assoluto.

CURIOSITA’

Si dice che dalla bocca di questo pesce l’Apostolo Pietro ritirò l’obolo necessario per pagare il tributo a Cesare, e che le macchie presenti sui fianchi ricorderebbero tale moneta, o rappresenterebbero le impronte delle dita dell’Apostolo là dove l’aveva tenuto stretto. Il nome scientifico di Zeus deriva dal fatto che il pesce era consacrato a Giove.

GAMBERETTI

Gambero è il nome generico di molti crostacei acquatici appartenenti prevalentemente all’ordine dei Decapodi (Astacidea, Penaeoidea, Caridea ecc.) e marginalmente agli ordini degli Euphausiacea (krill), degli Stomatopoda (canocchie), dei Mysida e degli Amphipoda di media dimensione, commestibili. Ha addome allungato alla fine del quale si trova la coda che consente all’animale di indietreggiare rapidamente. Si è soliti distinguere i gamberi dai gamberetti in base alle dimensioni (20 cm circa i primi, 7 cm circa i secondi). I gamberi di mare si distinguono in bianchi (colore rosso chiaro) e rossi (vivono a maggiori profondità rispetto ai primi). Vi sono poi i gamberi d’acqua dolce, astacus astacus, pescati nei fiumi e simili a piccoli astici.

I gamberi utilizzati in cucina possono essere diversi in base all’uso a cui sono destinati. Si possono trovare i gamberi indiani (Parapenaeopsis stylifera), provenienti dall’Oceano Indiano, utilizzati per la realizzazione di insalate e preparati per risotti, di medie dimensioni, solitamente sgusciati e gustosi. A questi si aggiungono i gamberetti boreali (comunemente chiamati gamberi gobetti) (Pandalus borealis) per la realizzazione di fritti, solitamente utilizzati con il loro carapace per racchiudere all’interno tutte le caratteristiche e il gusto del gamberetto. Vive nell’Oceano Atlantico e nei mari della Groenlandia. E infine le mazzancolle tropicali (Peneus vannamei) per realizzare pregiati antipasti e insalate di mare, ma anche fritti di pesce. Di dimensioni più grandi rispetto ai gamberi, ha un gusto molto delicato e raffinato. Vive nei fondali fangosi. E’ comunemente allevata in Indonesia e in Tailandia.

Nel Mediterraneo con il nome di gambero rosso vengono di solito identificate due specie, Aristeus antennatus, detto anche gambero imperiale, ed Aristeomorpha foliacea. Le due specie sono molto simili, per forma colore ed abitudini di vita. Si tratta di due gamberi dal colore rosso vivo, con un carapace robusto munito di spine, cinque appendici natatorie con l’ultimo segmento addominale che termina con una coda a forma di ventaglio, che possono raggiungere dimensioni massime di una ventina di cm. La distinzione di una specie dall’altra è difficile, è possibile contando i denti che si trovano sul rostro, al di sotto del quale si trovano gli occhi peduncolati, che sono tre in Aristeus e cinque o sei in Aristeomorpha. I gamberi rossi vivono in gruppi numerosi a profondità comprese tra 200 e 1000 m.

DOVE VIVE?

I gamberetti si possono trovare in un’ampia gamma di habitat, ma la maggior parte delle specie è tipica delle acque marine. Solo un quarto delle specie scoperte vive in acqua dolce, e di quel quarto quasi tutte appartengono alla famiglia Atyidae e alla sottofamiglia Palaemoninae della famiglia Palaemonidae. Vivono prevalentemente sui fondali sabbiosi o melmosi del Mediterraneo, dell’Atlantico e del Pacifico. In ogni caso, con 1,3 milioni di tonnellate l’anno, la Cina è il maggior produttore mondiale di gamberi.

COME SI PESCANO?

La tecnica utilizzata per la pesca dei gamberi è essenzialmente la pesca con reti a strascico. Tipologia di pesca ad oggi considerata ecologicamente poco valida anzi distruttiva per l’ecosistema marino, in quanto è una pesca intensiva non selettiva e fortemente dannosa; le reti zavorrate raschiano il fondo, distruggono alghe, spugne, organismi incrostanti e coralli e lungo la cosiddetta “strascinata” raccolgono tutto quello che incontrano senza selezione di specie e di taglia. Artigianalmente i gamberi vengono pescati con le nasse, nel pieno rispetto dell’ecosistema marino, ma con risultati, in termini di pescato, che non riescono assolutamente a soddisfare la richiesta.

CURIOSITA’

I gamberi d’acqua fredda hanno un alto contenuto di proteine, basso contenuto di grassi (specialmente i grassi saturi) e pochissime calorie per porzione. I gamberi sono ermafroditi: nascono maschi e cambiano sesso in femmine. Per i gamberi d’acqua fredda questa trasformazione avviene quando hanno 3-5 anni.

SPIGOLA

Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758) nota comunemente come spigola (nell’Italia peninsulare e insulare) o branzino (prevalentemente nell’Italia settentrionale), è un pesce osseo marino e d’acqua salmastra della famiglia Moronidae.

Ha corpo piuttosto affusolato, scarsamente compresso sui lati. La testa è allungata (da 5 a 6 volte il diametro dell’occhio) ed è caratteristica per avere la fronte dritta. La bocca è grande, può allungarsi leggermente a tubo quando aperta, e raggiunge l’occhio, che è abbastanza piccolo. La mandibola è leggermente sporgente sulla mascella. Le pinne dorsali sono due, separate da uno spazio; la prima dorsale è formata da 8-10 raggi spinosi, la seconda da 12-13 raggi molli. La pinna anale è leggermente più corta della seconda dorsale, ha 3 raggi spinosi e 10-12 raggi molli. La pinna caudale è biloba ma non profondamente incisa. Scaglie abbastanza piccole ma evidenti; sono presenti anche sulla testa. Linea laterale evidente. Il preopercolo è dentellato sul bordo ed ha dentelli più grandi sulla parte inferiore, sull’opercolo sono presenti due grosse spine rivolte in avanti. La colorazione è argentea sui fianchi con ventre bianco e dorso grigio argenteo talvolta con riflessi dorati, verdastri o bluastri. Una macchia nera, non sempre evidente soprattutto nei grandi esemplari, è presente nella parte superiore del bordo dell’opercolo. I giovanili fino ai 10–15 cm di lunghezza hanno i fianchi punteggiati di scuro, carattere mai presente nell’adulto (a differenza che nell’affine spigola maculata). La taglia massima è di 103 cm, mediamente misura attorno a 50 cm. Il peso massimo noto è di 12 kg. La laguna di Venezia rappresenta un suo habitat ideale, sono stati catturati esemplari di notevole mole, pezzature di 4-5 kg sono la normalità.

DOVE VIVE?

La spigola o branzino è diffusa nell’Atlantico nordorientale temperato e subtropicale dalla Norvegia al Senegal, nel mar Mediterraneo, dove è comune, e nel mar Nero. Non è presente nel mar Bianco, nel mare di Barents, nel mar Baltico e nel mar Caspio. Nella parte nord dell’areale migra verso acque più profonde in inverno.

È una specie strettamente costiera (occasionalmente può trovarsi fino a un centinaio di metri di profondità) che popola ambienti di ogni tipo nei pressi della riva, sia con fondali duri che sabbiosi. Essendo molto eurialina penetra regolarmente, soprattutto in estate, nelle acque salmastre di lagune e foci. Può raggiungere non di rado le acque completamente dolci. Ha abitudini demersali. I giovanili stazionano prevalentemente in acque salmastre.

COME SI PESCA?

La spigola viene pescata con reti da posta o con palamiti di fondo per la pesca professionale. La pesca alla spigola si suddivide in due grandi categorie: pesca con esche naturali, quali ad esempio vermi marini, larve, pesci e crostacei (sarde, cefali, sardine e gamberetti) oppure pesca con esche artificiali (esche in silicone, minnow, cucchiaini, rapala).

CURIOSITA’

La spigola ha carni bianche, magre, sode e profumate che resistono molto bene alla cottura; è un pesce pregiato, e può essere ritenuto fra i migliori per qualità, gusto e praticità, poiché ha lische grosse e facilmente estraibili.

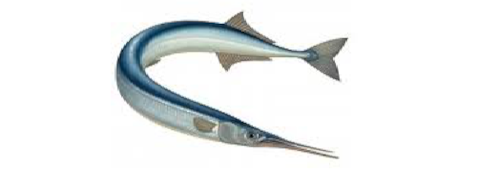

AGUGLIA

L’aguglia (nome scientifico Belone belone) è una specie ittica gregaria che presenta un corpo dalla forma allungata e dall’aspetto compresso. Posta sulla parte bassa del ventre si può notare la sua linea laterale, mentre pinna dorsale e pinna anale si trovano molto indietro nella parte posteriore; non è dotata di pinnule. E’ di colore blu scuro sul dorso e diventa argentea andando verso la zona dei fianchi, mentre il ventre è giallastro; sono invece verdi le ossa della colonna vertebrale. Le mascelle dell’aguglia sono piuttosto pronunciate e hanno quasi l’aspetto di un becco; l’intestino non ha legami con la vescica natatoria. Può arrivare ad una lunghezza che supera gli 80 cm e ad un peso superiore al chilogrammo.

DOVE VIVE?

Pesce azzurro tra i più diffusi nel mar Mediterraneo (e non solo), l’aguglia unisce alle sue ottime qualità dal punto di vista nutrizionale una grande accessibilità grazie al suo costo poco elevato. E’ una specie che è possibile solitamente trovare nel mar Mediterraneo, ad esempio nella zona dell’Adriatico, ma anche nell’Atlantico orientale, nel mar d’Azov e nel mar Nero. E’ inoltre presente nelle aree vicine alle coste delle Canarie, delle Azzorre, di Capo Verde e di Madera.

E’ un pesce pelagico che predilige la vita in branchi molto numerosi, formati anche da decine di esemplari. Vive solitamente al largo delle coste, anche se in estate punta verso la riva per deporre le uova, le quali si legano mediante dei filamenti alle alghe che stanno nel fondo. E’ infatti proprio in questo periodo che l’aguglia può facilmente essere avvistata.

COME SI PESCA?

Data la sua propensione ad avvicinarsi alla riva, può essere pescata dalla barca o dalla costa; gli esemplari vengono pescati prevalentemente di notte con l’ausilio di lenze da traina. Si usa attirarli utilizzando una luce molto forte che viene chiamata lampara. Tecnica altrettanto usata per attrarle è quella dell’agugliara, che prevede l’uso di una rete a circuizione.

CURIOSITA’

Una particolarità di questo pesce è lo scheletro che è di colore verde. E’ un pesce visibilmente elegante e comune nel Mar Mediterraneo e ne è stata riscontrata una grossa concentrazione nello stretto di Messina.

E’ molto apprezzato per le sue proprietà nutrizionali: facendo parte della categoria del pesce azzurro, contiene una buona dose di acidi grassi essenziali di tipo Omega 3. Ha un 70% di parte edibile e le sue ottime carni bianche sono dotate di una grande quantità di sali minerali come calcio, potassio, sodio, fosforo e vitamina A; è uno dei tipi di pesce maggiormente consigliati nelle diete, dato il basso contenuto di grassi (per lo più polinsaturi) e il buon apporto dal punto di vista proteico. 100 grammi di alimento forniscono solo 80 calorie.

ALACCIA

L’alaccia appartiene alla famiglia delle Clupeidae – la stessa delle sardine o le aringhe: in effetti assomiglia molto alla sardina – da cui si distingue per la dimensione maggiore (l’alaccia può arrivare a 25-35 centimetri di lunghezza) e dalla forma più spessa, oltre che da una caratteristica linea di colore giallo sul fianco. Si nutre di plancton e a sua volta è importante elemento cibario per altri pesci che ben più spesso si trovano sulle nostre tavole, come il tonno o il pesce spada.

DOVE VIVE?

L’alaccia (o Sardinella Aurita) è un pesce di mare assai pescato nel Mediterraneo: alimento ittico noto alle tavole degli italiani per via del sapore particolare e per la ricchezza nutritiva, ad oggi l’alaccia è utilizzata in un gran numero di piatti, soprattutto nelle zone costiere del bel paese, benché la tipica cucina nostrana vi preferisca ancora le sardine, “cugine” meno grasse e più saporite.

COME SI PESCA?

Di solito l’alaccia si concentra in acque profonde anche centinaia di metri e quasi mai si trova sulla costa: viene pescato con tecniche a cianciolo – più di rado con la tecnica a strascico. Di solito verso sera, quando il mare è calmo, la pesca può essere proficua. In molti casi oggi l’alaccia è utilizzata a sua volta come esca, poiché, come anticipato, sempre più spesso viene preferita la carne della sardina – che è più saporita.

CURIOSITA’

L’alaccia possiede notevoli proprietà nutritive, poiché le sue carni sono pregne di olio di pesce: infatti anche nei secoli addietro l’alaccia conservata sotto sale era uno dei principali alimenti dei lupi di mare che solcavano il Mediterraneo. Questo tipo di pesce, insomma, possiede carni ricche di Omega 3, principio fondamentale nella dieta perché, tra i suoi pregi, possiede quello di favorire una corretta circolazione, abbassare il livello di colesterolo e coadiuvare un maggior sviluppo delle qualità intellettive.

PESCE SCIABOLA

Lepidopus caudatus, conosciuto comunemente come pesce sciabola, spatola o pesce bandiera, è un pesce d’acqua salata appartenente alla famiglia Trichiuridae.

Questo pesce presenta un corpo allungato e compresso ai fianchi, tipicamente nastriforme. Il muso è allungato, con due mascelle provviste di denti aguzzi e robusti. La pelle è sprovvista di scaglie, per cui si rovina molto facilmente dando l’impressione che il pesce sia in cattivo stato di conservazione. La pinna dorsale inizia subito dopo la testa e termina a pochi cm dalla pinna caudale: nella parte iniziale è sostenuta da raggi simili ad aculei, per poi passare presto a raggi molli e sottili. Le pinne pettorali sono trapezoidali, la coda piccola e bilobata. La ventrale è formata da pochi raggi vicini alla coda. Le pinne ventrali sono ridotte a moncherini.La livrea è argentea, più scura su capo e dorso. Le pinne sono tendenti al giallo trasparente.Può raggiungere e superare i 200 cm di lunghezza, per un peso massimo di 9 kg.

DOVE VIVE?

Il pesce sciabola è una specie molto comune nel Mar Mediterraneo dove vive tra i 100 ed i 500 m di profondità, anche se non sono rare catture a profondità maggiori, sino a 1500 m, e minori sin dai 10 m.

COME SI PESCA?

Viene pescato prevalentemente con palangari di profondità, ma si può catturare anche con reti a strascico e tremagli. La frequenza di pesca è costante per tutto l’anno, con picchi tra luglio e ottobre.

CURIOSITA’

Questo pesce è così abbondante nello Stretto di Messina da aver dato vita ad un vero e proprio mestiere: “lo spadularu”, pescatore di spatola. Proprio la bontà delle sue carni gli è valsa il nome dialettale messinese di “signurina du mari”. Spesso il pesce sciabola presenta parassiti del genere Anisakis, presenti anche in altre specie di pesce azzurro, visibili come filamenti lungo la colonna vertebrale. Questi parassiti non rappresentano alcun pericolo per l’uomo se il pesce è ben cotto o se viene “abbattuto” (ovvero congelato).

PALAMITA

La palamita è molto simile a un piccolo tonno. Ha corpo allungato, appiattito sui fianchi, lungo tra 50 e 70 cm o più, di colore azzurro-argenteo, più scuro sul dorso che presenta strisce di colore tendenti al nero. Sui fianchi il colore va schiarendo. Può raggiungere i 10 kg di peso, ma è possibile anche pescare esemplari più piccoli. L’occhio è piccolo e la bocca ampia. Non va confusa però con il tonnetto striato, dal quale si distingue per le righe dorsali oblique, e con il tonno pinna gialla, dal quale si distingue per le pinne dorsali, brevi nella palamita, triangolari e lunghe nel tonno.

DOVE VIVE?

La palamita, nome scientifico Sarda sarda, è un pesce azzurro dall’aspetto allungato, le cui dimensioni variano tra i 50 e i 70 cm e un peso fino a 10 kg appartenente alla famiglia degli Scombridi molto diffuso nel Mediterraneo, nel Mar Nero e nell’Oceano Atlantico. In Italia si trovano facilmente in Campania, in Liguria, in Sicilia e in Toscana. Vivono in branchi e non è raro trovarli lungo le coste o alle imboccature dei porti. Quindi la palamita viene pescata a canna oppure, di notte, con l’ausilio delle reti. È un pesce azzurro ricchissimo di Omega 3, costa poco e che si presta a svariate preparazioni, soprattutto al forno, al cartoccio magari con pomodorini di tipo Pachino.

COME SI PESCA?

È una specie combattiva ambita dai pescatori sportivi e professionali. Ha carattere gregario e predatorio e per questo è facile preda in banco con tonnare fisse oppure volanti o con reti da traino e reti derivanti dette “palamitare”. Presente nei nostri mari tutto l’anno la sua cattura è più florida durante la primavera e l’estate fino a settembre. La taglia minima pescabile è di 25 cm.

CURIOSITA’

È un pesce con poche spine e carni molto gustose e compatte molto simili allo sgombro per questo è adatta ad essere conservata sottolio come il tonno rosso. Possiede qualità organolettiche simili a quelle del tonno, ma le sue carni sono più saporite. È una specie di notevole interesse commerciale, molto ricercata sui banchi dei mercati di alcune regioni. Viene commercializzata fresca, congelata e inscatolata.

LAMPUGA

La lampuga o pesce capone (Coryphaena hippurus – Linnaeus, 1758) è una specie ittica pelagica presente in tutte le acque tropicali e sub-tropicali e nello stesso Mar Mediterraneo. Dall’inconfondibile livrea grigio azzurra, tendente al blu sul dorso e al giallo su fianchi e ventre, la lampuga è un pesce azzurro che presenta un corpo lungo, compresso ai fianchi, con profilo frontale arrotondato e sporgente.

Il corpo si riduce al peduncolo caudale. La pinna dorsale è lunga, alta all’inizio, diminuisce in altezza verso la fine. Le pettorali sono lunghe e appuntite, così come le ventrali. L’anale è poco sviluppata in altezza, ma copre 1/3 del ventre del pesce. La coda è fortemente forcuta. Il suo colore varia a seconda della luce: magnifico azzurro o porporino, con riflessi metallici di ogni sorta, o giallo-oro.

DOVE VIVE?

La lampuga è un pesce azzurro che vive nel Mediterraneo e nel Tirreno in Sicilia, Campania e Sardegna. La lampuga è velocissima! (è in grado di raggiungere i 95 Km/h) e agilissima, segue frequentemente le navi predando sardine, sgombri, acciughe, cefali e altri pesci di branco. Vive anche nell’Oceano Atlantico orientale e settentrionale fino alle coste del nord della Spagna. La lampuga è una specie migratoria che appare vicino alle coste soltanto nel periodo della deposizione delle uova in autunno. Il periodo migliore per pescarla è quello autunnale e invernale. Oggigiorno la sua richiesta nel mercato sta crescendo e sempre più spesso viene commercializzata congelata, dopo esser stata pescata in vari mari del mondo dal sud America al sud Africa.

La sua presenza sulle coste, infatti, viene solitamente registrata soltanto al tempo della deposizione delle uova, verso la fine della seconda metà dell’estate, ed in particolar modo a settembre, per poi andare in acque più calde all’inizio dell’autunno. Ecco perché la lampuga viene anche chiamata pesce di settembre o pesce settembrino.

COME SI PESCA?

È uno dei pesci da traina costiera per eccellenza, apprezzato soprattutto a causa della forte reazione che oppone alla cattura, effettuando numerosi salti fuor d’acqua. Si può insidiare con la canna da pesca effettuando traina costiera con piccoli octopus oppure da riva utilizzando l’aguglia viva, piccoli cefali. Le Lampughe possono essere catturate con la sciabica, con reti a circuizione, con i palangari galleggianti, con reti da posta superficiali e con lenze superficiali da traina.

CURIOSITA’

Si ciba di piccoli pesci, specialmente di quelli che abitano gli strati superiori dell’acqua, e principalmente delle diverse specie di pesci volanti. È nota ai pescatori per la sua voracità. La lampuga presenta un accrescimento molto rapido nel primo anno di età.

Dalla caratteristica gobba del capo deriva il nome latino di Coryphaena in analogia all’oggetto distintivo portato in testa dal Corifeo.

In Grecia nel sito archeologico dell’antica città minoica di Akrotiri, distrutta e sepolta dall’eruzione del vulcano di Santorini nel 1628 a.C., è possibile ammirare preziosissimi reperti ben conservati dal deposito delle ceneri vulcaniche.

Come per Pompei la vita è rimasta cristallizzata nell’esatto momento dell’esplosione e in questo modo oggi abbiamo la possibilità di ricostruire e rivivere la quotidianità di quella complessa civiltà attraverso edifici, oggetti in ceramica e terracotta, armi, sculture e affreschi.

Proprio fra gli affreschi rinvenuti nel sito durante gli scavi della cosiddetta “Casa Occidentale”, troviamo raffigurato il “Pescatore di lampughe”, un dipinto molto popolare nell’odierna Santorini turistica.

L’immagine del giovane, che sorregge nelle mani una dozzina di pesci, testimonia come la Lampuga sia presente nell’alimentazione delle popolazioni che si affacciano sul Mediterraneo da quasi 4000 anni.

ALICI

L’acciuga europea o alice (Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) è un pesce osseo marino appartenente alla famiglia Engraulidae di grande importanza economica. Il termine alice, di area italiana meridionale, napoletana e siciliana (alici), deriva dal latino allēc (-ēcis) – una salsa simile al garum, fatta con interiora fermentate di pesce – e ancora prima dal greco ᾰ̔́λς (háls) cioè “sale”. Le acciughe hanno un corpo affusolato di colore azzurro-verde, sul dorso, e argento sui fianchi e l’addome. Ha occhi grandi per le sue dimensioni e una bocca molto grande tanto da superare il bordo posteriore degli occhi. Generalmente misurano dai 6 ai 10 centimetri e raggiungono al massimo i 20 centimetri. Le squame sono piccole e si staccano facilmente. È una specie gregaria in ogni fase vitale che forma banchi numerosissimi spesso misti con altre specie, per esempio la sardina, composti da esemplari di taglia simile.

DOVE VIVE?